Visualisierung digitalisierter deutsch-jüdischer Archive

Digitalisierung und Visualisierung historischer Archive

Seit Jahrzehnten wächst die Menge an digital verfügbaren Archivmaterialien stetig. Zwei wesentliche Gründe für die Digitalisierung sind der ortsunabhängige Zugriff sowie der Erhalt der Originaldokumente durch reduzierte physische Handhabung. Gleichzeitig stoßen Menschen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, große Mengen visueller Informationen zu verarbeiten. Umso wichtiger ist der Einsatz moderner Technologien, um die verfügbaren Daten ansprechend und übersichtlich zu präsentieren und damit zu weiteren Forschungsarbeiten zu inspirieren. Je besser die Visualisierungslösungen, desto angenehmer und produktiver wird das Nutzererlebnis beim Durchstöbern der Inhalte.

Auf dieser Grundlage basiert das Projekt, das auf der Digitalisierung von 24 persönlichen Archiven und Sammlungen deutsch-jüdischer Intellektueller des 19. und 20. Jahrhunderts aufbaut. Diese Digitalisierung wurde 2021–2022 in Zusammenarbeit zwischen der UWA/CSMC und der Nationalbibliothek Israels (NLI) durchgeführt und ergänzt durch das begleitende Forschungsprojekt „Wandering Artefacts. Die materielle Geschichte deutsch-jüdischer Archive“ (RFE10). Angesichts der großen Menge und Komplexität des vorhandenen Bildmaterials konzentriert sich das Projekt auf drei beispielhafte Ansätze, die verschiedene Blickwinkel beleuchten:

Eine digitale Edition eines mehrsprachigen Gästebuchs aus dem Jerusalem des 20. Jahrhunderts

Eine Online-Ausstellung ausgewählter, Hamburg-bezogener Dokumente aus den NLI-Archiven

Eine vollständige digitale Repräsentation des Archivs von Moritz Lazarus (1824–1903)

Das HCDS unterstützt derzeit den ersten Projektabschnitt, die digitale Editierung des mehrsprachigen Gästebuchs.

Digitale Edition: „Ein west-östlicher Divan – Das Gästebuch von M. Y. Ben-Gavriêl“

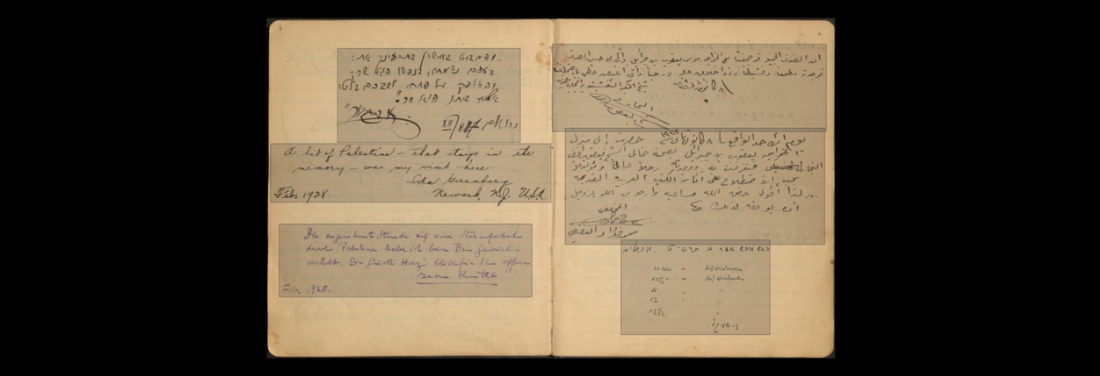

Eugen Hoeflich (1890–1965), ein in Wien geborener jüdischer Autor, war vielseitig: Dichter, Journalist, Dramatiker, Nahost-Korrespondent und ein leidenschaftlicher Verfechter der jüdisch-arabischen Verständigung. Gemeinsam mit seiner Frau Miriam führte er ein offenes Haus, zunächst in Wien und ab 1927 in Jerusalem. Zwischen 1921 und 1966 führten sie ein Gästebuch, das Hunderte von Besuchern aus aller Welt dokumentiert. Die Einträge – Unterschriften, Zeichnungen, Gedichte und Segenswünsche in verschiedenen Sprachen – spiegeln ihre weitreichenden persönlichen und intellektuellen Netzwerke wider.

Das Gästebuch bietet eine einzigartige Quelle für die Erforschung des jüdischen Lebens in Wien, der jüdischen Migration nach Palästina und der jüdisch-arabischen sowie deutsch-israelischen Beziehungen. Als vielschichtiges und einzigartiges Artefakt kann es nur durch gemeinsame Anstrengungen vollständig entschlüsselt werden.

Um das Identifizieren von Einträgen, Personen, Daten, Sprachen und weiteren wichtigen Informationen zu erleichtern, wird eine interaktive digitale Edition des Gästebuchs entwickelt. Diese Edition wird 155 digitalisierte Seiten zeigen und die einzelnen Einträge mit den verfügbaren Daten aus internen und externen Quellen verknüpfen, wie beispielsweise Namen, Daten, Transkriptionen, Übersetzungen und Normdateien. Die Plattform wird kontinuierlich mit weiteren Informationen oder Korrekturen aktualisiert und kann für ähnliche Projekte angepasst und genutzt werden. Für die anfängliche Annotation wird das Open-Source-Tool Recogito verwendet, das alle gesammelten Annotationsdaten als CSV exportiert, welche dann als Grundlage für die Visualisierung dienen.

Die technische Umsetzung der Visualisierung wird vom Hub für Computer- und Datenwissenschaften (HCDS) durchgeführt. Potenzielle Synergien mit bestehenden Projekten vergleichbaren Charakters – wie zum Beispiel die digitale Edition eines Skizzenalbums von Konrad Levezow unter der Leitung von Prof. Dr. Iris Wenderholm (Kunstgeschichte, UHH) – wurden bereits diskutiert. Dieses Modul und sein beabsichtigtes Ergebnis könnten für Wissenschaftler in anderen Forschungsfeldern, die an Alben, mehrsprachigen Artefakten oder Datenverknüpfung arbeiten, von besonderem Interesse sein.

Ansprechpartner:innen im HCDS

Projektpartner: Cluster of Excellence ‘Understanding Written Artefacts’ (UWA), Sebastian Schirmeister